- 【発売元】

バンダイBandai - 【発売日】

1985年4月 - ※バンダイの販促用ミニリーフレット

「’85 NEW SELECTION BEST12」に

「4月発売予定」の記述あり

※「このカタログは昭和60年5月末現在のもの」と書かれた

「’85 TOKYO TOY SHOW BANDAI CATALOGUE」に

発売中の商品としての掲載あり - 【価格】

5,800円

光と音による10種類の遊びを内蔵した機種。ロボットをモチーフにしているということや9つのボタンの配置など、タカトクトイス製『ゲームロボット九』との共通点がいくつか見られる。この機種が発売された1985年は、タカトクトイスが倒産した翌年。それゆえ『ピコピコテン』は『ゲームロボット九』の後釜を狙った製品のようにも感じられる。

セレクトボタンを押すと、ロボットの左右の目が交互に点滅する。この状態になったら、1~9のボタンでゲームを選ぶことが可能。

電源を入れるためのパワースイッチは、OFF、ON(小さな音量でプレイ)、ON(大きな音量でプレイ)の3段階にセットできる。電源スイッチで音量を調整する仕組みは珍しい。

ロボットらしさを表現するためか、本体が自立するのが特徴。

【CGWM TRIVIA】

収録されている10種類の遊びの内容

『ピコピコテン』に収録された10種類の遊びを紹介する。(7) の「モグラたたき(初級編)」と(9)の「モグラたたき(上級編)」は、難易度が違うだけでゲーム内容は同じだ。

(0) オルゴール……電源を入れた直後に流れる「ロンドン橋落ちた」の曲のこと。セレクトボタンを押すか電源を切らないかぎり曲は流れつづける。

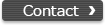

(1) エレクトリックピアノ……9つのボタンが「ドレミファソラシドレ」の音階に対応しており、ボタンを押して演奏を楽しめる。

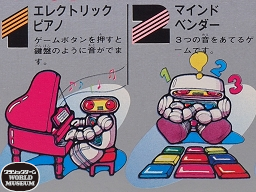

(2) マインドベンダー……コンピュータが設定した3つの数字を当てる遊び。入力した3つの数字のうち何個が正しいかを示す音をヒントに推理していく。『ゲームロボット九』の「3つの暗号をさがせ」と同じ内容だが、何回目の入力で当てたかを表示する機能が追加されている。

(3) メモリーゲーム……お手本どおりにボタンを押していく、『サイモン』と同じルールの記憶ゲーム。正解するたびにお手本の点灯数が増えていき、8個、16個、24個、32個、40個の連続点灯に正解したときにファンファーレが鳴り、48個の連続点灯に正解すればコンプリート。『サイモン』と違って、押したボタンが光らない。

(4) シャッターゲーム……(3)の「メモリーゲーム」のアレンジ版。お手本の点灯が1個から始まるのではなく、1~8問目は4個から11個へ、9~16問目は7個から14個へ、17~24問目は10個から17個へと1問ごとに連続点灯数が増えていく。お手本の点灯内容が問題ごとにまったく異なるのも「メモリーゲーム」との違い。24問目まで正解すればコンプリート。

(5) エネルギーチャージ……同じボタンを何回か押しているとそのボタンは点灯し、しばらく押さないでいると消えるが、消える前にふたたびボタンを何回か押すと点灯を継続させられる。1~9のボタンをすべて点灯させて、その状態をどれくらいのあいだ維持できるかに挑むゲーム。難度は高め。

(6) ゴーストハンター……9つのボタンのどれかひとつに隠れている幽霊を、3回以内の入力で見つけ出す。押したボタンの縦か横の列に幽霊が隠れているときは「ピッピッピッ」、そうでないときは「デデデ」と音が鳴る。『ゲームロボット九』の「潜水艦をさがせ」とほぼ同じ内容。

(7) モグラたたき(初級編)……その名のとおりのモグラたたきゲーム。ボタンは50回光り、そのうちの何回押せたかが最後に表示される。

(8) スロットマシン……ボタンの縦の各列を光が上から下へと流れていき、どれかひとつのボタンを押すと、各列の光の流れがゆっくり止まる。3列とも止まったときに、光が横に3つ並んでいればファンファーレが鳴る。

(9) モグラたたき(上級編)……(7)の「モグラたたき(初級編)」の高難度版。ボタンの光る回数が99回に増え、光るスピードも高速化している。

10種類の遊びそれぞれについて、ロボットを主人公にしたイラストが用意されている。