サイモン

Simon

- 【発売元】

ミルトン・ブラッドリー(米国)Milton Bradley - 【発売日】

1978年5月 - ※米国の月刊誌「ボストンマガジン」1978年10月号に「Simon has beenon a tear in toy departments since May(『サイモン』は5月から玩具売り場で好調を維持している)」という記述あり

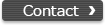

米国でミルトン・ブラッドリー社が発売した、電子ゲームの歴史にその名を残す機種。1978年5月15日に深夜のクラブでリリースイベントが開催されると、記憶力を試す遊びと独特のボディデザインが話題を呼び、同年の米国のホリデーシーズン(11~12月)にはヒット商品となった。日本においても、同年8月に米澤玩具から日本版『サイモン』が発売。その後、米国を中心に類似品が多数登場したほか、ミルトン・ブラッドリー社を買収したハズブロ社からは2000年代に入ったのちも派生作が続々とリリースされている。

『サイモン』の基本ルールはシンプルで、4色のレンズ(ボタンのこと)が点灯した順番を覚えて、同じ順番でレンズを押していけるかに挑戦するというもの。最初は1個のレンズしか点灯しないが、1回目は赤、2回目は赤→黄、3回目は赤→黄→青……といったように、正解するたびにレンズの点灯が1個ずつ追加されていく。クリアするためには、スキルレベル1だと8個、スキルレベル2だと14個、スキルレベル3だと20個、スキルレベル4だと31個の連続点灯に正解する必要があり、プレイヤーの実力に応じて難易度を選択可能。また、それぞれのレンズは点灯時に固有の音を鳴らすので、音も記憶の手助けとなってくれるのに加え、プレイ中は出題されたメロディをリピート演奏するかのような感覚が味わえるのも、このゲーム機の魅力となっている。

『サイモン』を設計したのは、ラルフ・ベアとハワード・モリソンのふたり。ラルフ・ベアは、1972年に発売された世界初の家庭用ゲーム機『オデッセイ』の発明者でもある。

空飛ぶ円盤を彷彿とさせる直径約28センチのボディに、4色のカラフルなレンズ(ボタン)を搭載。レンズを押したときに発する4つの音は、ラッパが鳴らせる音階をモチーフにしたという。

5、9、13回目に正解するごとに出題の点灯がスピードアップしていく。レンズを押し間違えたり5秒以内に押せなかったりするとゲームオーバー。

「LAST」ボタンでは直前のプレイを、「LONGEST」ボタンでは電源を入れたあとの最長のプレイを再生できる。

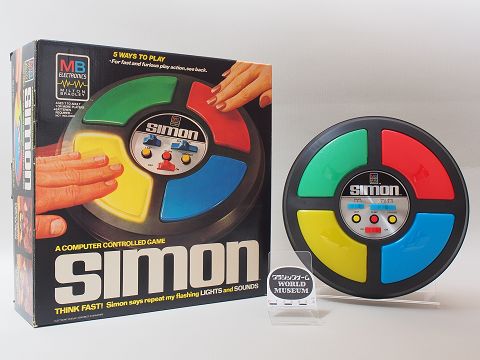

使用する電池は、単1電池2本と9ボルト角形電池1個。光が弱くなったときは単1電池、光のタイミングや音が不調になったときは9ボルト角形電池の交換が必要。

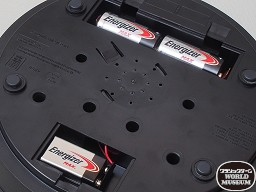

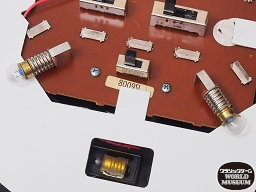

本体内部の写真。2.5ボルトの電球が4個設置されており、それらが色付きのレンズの内側で光る仕組み。取扱説明書には電球の交換方法も書かれている。

ひとつ前の写真を拡大。下側のくぼみに収納されているのは予備の電球だ。

【CGWM TRIVIA①】

アイデアのベースになったのはアタリ社の『タッチミー』

『サイモン』の登場後、同じ1978年にアタリ社から『タッチミー』という名前の電子ゲーム機が発売された。遊べるゲームのルールが『サイモン』とほぼ同じ『タッチミー』は、数ある『サイモン』のクローン商品のひとつと考えたくなるが、そうではない。

『タッチミー』は、もともと1974年にアタリ社が開発・販売したアーケードゲーム。「4つのボタンが音を鳴らしながら順番に点灯し、それを記憶して正しい順にボタンを押す」という『サイモン』のルールは、アーケード版『タッチミー』の時点ですでに確立されていたのだ。ただし、黒いボタン4個が横一列に並べられただけのアーケード版『タッチミー』は(※注:ボタンに色が付いたバージョンも存在した模様)、ゲームセンターに置かれた他のゲームと比べて目立つ存在ではなかった。それをプレイして潜在的な面白さに気づいたラルフ・ベアは、ボタンをカラフルに色分けしたうえで、ボタンの発する音を心地良く聞こえる音階に変更するなどの改良を施し、『タッチミー』に似た遊びを家庭で楽しめる電子ゲーム機『サイモン』を生み出す。その狙いは見事に当たり、『サイモン』は黎明期の電子ゲーム機を代表する人気商品となったのだった。

じつはこれより前に、ラルフ・ベアとアタリ社との間には、逆の立場となる出来事があった。1972年、ラルフ・ベアの開発した世界初の家庭用ゲーム機『オデッセイ』が発売されたが、3つの四角形を動かすゲームしか表現できなかったこともあってか、販売台数は決して好調と言えるものではなかった。そんな『オデッセイ』のリリース当初の展示会においてテニス風のゲームに目をつけたのが、アタリ社の創業者となるノーラン・ブッシュネルだった。そのゲームにボールの反射角が変化する仕様やスコアの表示機能などを追加し、『ポン(PONG)』としてアーケードゲーム化したところ、これが驚くほどの人気を集める。そして1975年末にはシアーズ社、1976年にはアタリ社から家庭用も登場し、『ポン』はテレビゲーム史上初の大ヒット商品となったのだ。

ベースアイデアを盗まれた形となったラルフ・ベアは『ポン』に対して裁判を起こして和解料を勝ち取ったが、テレビゲームの歴史におけるテニスゲームの代名詞までをも奪い返すことはできなかった。いま現在、「『ポン』タイプのテニスゲーム」を、その元祖を尊重して「『オデッセイ』タイプのテニスゲーム」と呼ぶ人はおそらくいないだろう。しかし同様に、「『サイモン』タイプのゲーム」を本来の時系列にもとづいて「『タッチミー』タイプのゲーム」と呼ぶ人もたぶんいない。『タッチミー』の存在を打ち消した『サイモン』は、『オデッセイ』のテニスゲームを『ポン』で上書きしたアタリ社に対する、ラルフ・ベアの意趣返しだったと捉えることもできる。

アタリ社から発売された電子ゲーム版の『タッチミー』。ボタンのカラー配置は『サイモン』と点対称になっている。

『タッチミー』のサイズはおおよそ縦13センチ×横7センチ。直径約28センチの『サイモン』と比べると大きさはかなり違う。

【CGWM TRIVIA②】

『サイモン』の3つのゲームモード

『サイモン』にはGAME 1~3の3種類のゲームモードが用意されている。GAME 2と3はGAME 1をアレンジしたものだが、各モードがどのような内容なのかを簡単に紹介しよう。

・GAME 1:Simon Says……冒頭の本文で説明したルールにもとづく『サイモン』の基本となるモード。「Simon Says(サイモン・セッズ)」というゲーム名は、子どもたち向けの同名の遊びから名付けられた。

・GAME 2:Player Adds(パッケージに書かれている名称はPlayer Says)……ひとりでもプレイできるが、基本的には2人以上用。コンピュータから指示が出るのはゲーム開始時の1色だけで、たとえばそれが赤だったら最初の人は「赤+自分の好きな色(仮に緑とする)」の順にレンズを押す。すると、次の人は「赤+緑+自分の好きな色」の順にレンズを押せば正解となり、このようにレンズの最後の色をプレイヤーが追加(Add)していくモード。ただし、このモードは手数が増えると入力の交代タイミングがわかりにくくなるという難点があり、それが理由なのかタイガー・エレクトロニック・トイズ社製『コピーキャット』をはじめとする『サイモン』クローンの商品ではGAME 2のルールが調整されている。

・GAME 3:Choose Your Color……2~4人用。はじめに各プレイヤーが自分の持ち色を選び、出題が始まったら自分の色の順番のときにだけ正しくレンズを押していく。ミスした人は脱落し、最後に残ったひとりが勝者となる。なお、ミスした人の色は以降の出題に含まれなくなる。

「GAME」のスイッチを横にスライドさせてゲームモードを選択する。「SKILL LEVEL」のスイッチが影響するのはGAME 1のみ。

【CGWM TRIVIA③】

1978年版と1979年版の違い

1978年5月に発売された『サイモン』は早い段階から人気を集め、その年の米国クリスマス商戦では品薄状態となった。翌1979年に製造された『サイモン』は、1978年版に比べるとパッケージが小さくなるなど、細かな点が変更されている。1978年版と1979年版の違いは以下のとおり。なお、『サイモン』は1979年以降も好調な売れ行きを維持し、1982年末には累計販売台数が1,000万台に達したと海外の複数の記事が伝えている。

【パッケージのサイズ】

左が1978年版で36×36センチ。右が1979年版で28×28センチ。パッケージサイズや収納方法(下記)の変更は、製造コストの削減を目的としたものだと思われる。

【メーカーのロゴ】

発売元のミルトン・ブラッドリー社のロゴも変化している。左が1978年版、右が1979年版。

【パッケージの開けかた】

★1978年版

箱の側面を開けて、中身を引っ張り出す構造。

☆1979年版

フタを上に持ち上げるだけなので、中身を取り出しやすい。

【本体の収納方法】

★1978年版

取扱説明書と一緒に本体がビニールで包まれ、しっかりとボール紙で固定されている。

☆1979年版

ジャストサイズの外箱に本体をそのまま収納。操作パネルの上に載せた発泡スチロールは、本体が箱のフタのほうへ動かないように固定する役割を果たす。

【取扱説明書の(C)表記】

★1978年版

『サイモン』の発売された年に準じて「(C)1978」と記載。

☆1979年版

製造年をもとにした「(C)1979」に変更されている。ただし、パッケージは「(C)1978」のまま。

【レンズのデザイン】

★1978年版

レンズ(ボタン)の表面はつや消し仕上げだが、中央部のみ光沢になっているデザイン。

☆1979年版

1978年版では光沢だった範囲を、光沢でフチ取られたつや消し仕上げに変更している。

【電池フタの形状】

★1978年版

小さな穴にコインなどを差し込み、テコの原理で開ける形状。

☆1979年版

2個の突起をフタの方向へ引けば簡単に開くように改良された。

【CPU】

★1978年版

テキサス・インスツルメンツ社製のTMS1000NLLを使用。

☆1979年版

『サイモン』用にTMS1000NLLをカスタマイズしたMP3300NLLに変更されている。