コンピュータ 囲碁マスター

Computer Igo Master

- 【発売元】

川電エンジニアリングKawaden Engineering

(製造元:川崎電気) - 【発売日】

1980年10月1日 - 【価格】

EG-C型:39,800円

EG-S型:33,800円 - 【カートリッジ】

確認済は20種類(1種類は本体付属)

※未確認は26種類

日本製のカートリッジ交換式携帯ゲーム機の歴史を振り返ると、メジャーなところでは、1985年にエポック社から『ゲームポケコン』、1989年に任天堂から『ゲームボーイ』が登場している。しかし、じつはそれらよりもかなり前に、時代の先駆者となるハードが誕生していたのだ。

1980年に川電エンジニアリングが発売したその機種が『コンピュータ 囲碁マスター』(以降『囲碁マスター』と略す)。『マイクロビジョン』が米国でお目見えした翌年に、カートリッジを交換できる電子ゲーム機が日本国内でも開発・発売されていたことになる。

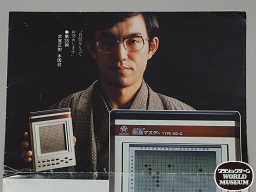

目を引くのは、スチールで美しく仕上げられたボディに加え、パッケージに同梱されている本革のケース。また、信州精器(のちのエプソン)の協力によって実現した約7センチ四方の液晶画面は、開発グループリーダーの津野氏が「こんなに大きい液晶は世界初だろう」と自負したほど、当時としては先進性を感じさせるものだった。

高級感を漂わせるその佇まいを裏付けるかのように、主軸となっていたEG-C型の値段は39,800円。1980年当時の物価を考えると、現在感じる39,800円よりも大幅に高価な印象を与えるハードだったに違いない。

開発元の川崎電気(現:株式会社かわでん)は、もともと配電盤などの製造を主体にしていた重電メーカーで、『囲碁マスター』は一般消費者を対象にした試金石と言える商品だった。高額なこともあって生産台数は慎重に計画されていたが、1980年10月に発売すると初回生産分の3,000台がすぐに品切れ。12月の年末商戦までフル稼働で生産を進め、翌年2月中旬の時点で累計12,000台を販売する。

ちなみに、このハードの発案者は川電エンジニアリング社長の川崎 進氏だが、川崎氏自身は囲碁について詳しくなかったとの逸話が興味深い。東京・名古屋間を新幹線で毎週往復している後輩が「週刊誌は読み終わってしまうし、大きな碁盤を持ってくるわけにもいかない。ひとりで手軽に遊べる囲碁練習機があったら」とつぶやいたのが開発のきっかけになったという。

『囲碁マスター』の象徴とも言える、約7センチ四方の液晶画面。

単3電池2本で15時間の連続使用が可能。右下のダイヤルスイッチは、囲碁ソフトの内容を選択するときに使うもの。

囲碁ソフトは本体下部に着脱する方式だが、セットしているときは見事に本体と一体化。設計の美しさを感じさせる。

本革のケースには、焦げ茶色と明るい茶色の2種類がある。明るい茶色のケースは、ストラップが分離されているのも特徴。手持ちの複数台で調査したところ、発売初期の商品(本体のシリアルナンバーが若い商品)に焦げ茶色のケースが付属していたようだ。

3万円オーバーは思い切った価格設定だが、チラシに書かれた「ゴルフクラブを買うことを思えば安いものだ」という第一證券・倉科社長(六段)の推薦文からは、この商品のターゲット層がわかる。

【CGWM TRIVIA】

CPUとの対局はできなかった

『囲碁マスター』のおもな使いかたは、以下の3とおり。

(1)囲碁の定石の手順が一手ずつ表示されていくので、それを鑑賞する。

(2)手順の鑑賞中、次の一手に最適と思う場所に碁石を置くと、それが正しいかどうかを判定してくれる(EG-C型で特定の囲碁ソフトを使用しているときのみ)。

(3)任意に碁石を置いたり消去したりできるので、ふたりで交互に使えば対戦が可能(EG-C型のみ)。

上記を読めばわかるように、いまでは当然とも思える“CPUを相手にした対戦”というのは想定されていない。囲碁のAIの開発はオセロやチェスよりも難度が高く、世界初のコンピュータ囲碁大会が開催されたのが1984年で、対CPU戦の可能なパソコン用囲碁ソフトが発売されたのが1985年頃。それを考えると、1980年発売の『囲碁マスター』にCPUとの対局機能が搭載されていないのは無理もないことだった。

一般的にイメージするゲーム機ではなく、囲碁というゲームの技術をストイックに磨き上げるために作られたトレーニング用携帯機――『囲碁マスター』は、そのようなコンセプトのハードだったと考えて良いだろう。

『囲碁マスター』の発売で囲碁人気の再燃を期待した日本棋院が全面協力。囲碁ソフトの収録内容は武宮正樹 本因坊が監修し、説明書は日本棋院が編集している。東京12チャンネル(のちのテレビ東京)の『日曜囲碁対局』という番組内でCMも流れていた。