ゲームロボット九

Game Robot Kyu

基本解説 | 関連商品 |

- 【発売元】

タカトクトイスTakatoku Toys - 【発売日】

1979年11月3日 - ※月刊「トイジャーナル」1979年12月号に

「11月3日に発売した」との記述あり

※月2回刊「少年ビッグコミック」1979年12月号に

「新発売」の広告あり - 【価格】

6,600円

光と音を使った9種類の遊びが楽しめる、ロボットをモチーフにした電子ゲーム機。カラフルに光るボタンは『サイモン』を想起させるが、ボタンの配置や収録ゲームの内容からは『マーリン』(日本名『ドクター・スミス』)の影響も強く感じられる。バラエティに富んだ遊びを収録していることが好評を博し、発売から3年間で100万台の出荷を記録する人気商品となった。ちなみに、リリース時には「九ちゃん」という愛称が公開されていたものの、その呼び名が定着することはなかったようだ。

発売元のタカトクトイスはそれまでタカトクという社名だったが、1979年9月1日、玩具の会社であることを明確にするためにタカトクトイスへと社名を変更した。『ゲームロボット九』は社名変更後の同社が年末商戦に向けて発表した最初の新製品にあたる。その後、タカトクトイスは1984年5月に倒産したが、『ゲームロボット九』は2005年10月にハナヤマから『ゲームロボット21』という名称でリメイク復刻された。以降もハナヤマからは『ゲームロボット25』『ゲームロボット50』『ゲームロボットAI』といった、『ゲームロボット九』の遺伝子を継ぐ製品が発売されている。

両目が描かれたシールによって、本体がロボットであるかのように見えてくる。ちなみに、発売前の広告では、両目のデザインが鋭角的な吊り目になっていた。

カラフルに光る9つのボタンが特徴。1から9のボタン番号は、左上から渦巻き状に配置されている。

右下の「ロボット」ボタンを使用するのは、「作曲しよう」で曲を再生・停止するときと「野球ゲーム」で打つときのみ。

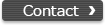

本体裏のシールには、取扱説明書にも記載された得点表が簡潔にまとめられている。

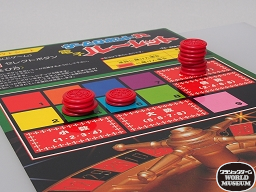

付属の両面シートとチップボックスは、「野球ゲーム」と「電子ルーレット」で使う。チップボックスの中身は、野球ゲーム用のコマ(赤3個、青3個)と電子ルーレット用のチップ40枚。

【CGWM TRIVIA①】

収録されている9種類の遊びの内容

『ゲームロボット九』でプレイできる9種類の遊びは以下のとおり。大半の名称が「~しよう」「~しろ」といった語尾になっているのは、幅広い層に親しんでもらうための工夫ということなのだろう。(5)の「ノックアウトインベーダー」は、光と音を使った電子ゲーム機の中では独自性を感じさせる内容になっている。

(1) オルガンを弾こう……9個のボタンが「ドレミファソラシドレ」の9音に対応しており、電子オルガンのように演奏ができる。

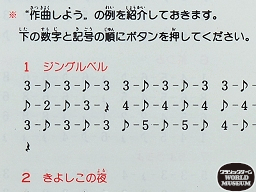

(2) 作曲しよう……(1)の「オルガンを弾こう」に録音と再生機能を追加したもので、50個の音符や休符を記録・再生することが可能。似たモードは『マーリン』(日本名『ドクター・スミス』)にも存在したが、1音ごとに4分音符と8分音符のどちらで記録するかを選べたり連続再生ができたりするのは、『ゲームロボット九』で新たに搭載された機能。

(3) 光と音を追いかけろ……コンピュータのお手本どおりにボタンを押していく、『サイモン』と同じルールの記憶ゲーム。正解するたびにお手本の点灯数が増えていき、8個、16個、24個の連続点灯に正解したときにはファンファーレが鳴り、32個の連続点灯に正解すればコンプリート。17個の連続点灯以降は、1回だけミスが許される。

(4) 3つの暗号をさがせ……コンピュータが選んだ3つの数字を当てる遊び。ボタンを3つ押すと、当たった数字が0個、1個、2個のときで違った反応があるので、それをヒントに推理していく。数字の並び順は当てる必要がないため、『コンプ・フォー』(日本名『ピタリゴラス』)や『マーリン』の数字当てゲームよりも易しめ。ただし、同じ数字が複数回選ばれるケースもある。

(5) ノックアウトインベーダー……『スペースインベーダー』におけるインベーダーの移動をモチーフにしたと思われるゲーム。はじめは上段の3つのボタンが順番に光っていて、やがて中段のいずれかのボタンが光る。上段から中段へ光が垂直に降下してきたときは、その真下の下段のボタンを押せば迎撃成功。上段から中段へ光が斜めに降下してきたときは、その斜め下の下段のボタンを押せば迎撃成功。25回の光の降下(インベーダーの侵攻)が終わると、迎撃できた回数に応じてファンファーレや光の点灯パターンが4段階に変化する。

(6) 潜水艦をさがせ……9個のボタンのどれかひとつに潜水艦が隠れているので、3回以内の入力でそれを当てる。ボタンを押したときにピッピッと音が鳴ったときは、押したボタンの縦か横の列に潜水艦が隠れている合図。余談だが、「潜水艦をさがせ」の「さがせ」がパッケージでは「探せ」と漢字表記になっている。

(7) ピコピコモグラをやっつけろ……いわゆるモグラたたきゲーム。100回光るボタンを何回タイミング良く押せたかによって、最後に8段階で成績が判定される。ボタンが光るスピードは、かなり速い。

(8) 野球ゲーム……2人用。スタートボタン(投球ボタン)を押すと9個の光のボタンが順番に光りはじめ、ロボットボタン(バッターボタン)を押すと光がいずれかのボタンで止まる。止まったボタンごとに打撃結果が決められているので(例:1のボタンだと三塁打)、それをもとに付属のスタジアムシートにランナーやアウトカウントのコマを置いていき、9イニングでの得点を競い合う。

(9) 電子ルーレット……2人以上用。付属のレイアウトシートとチップを使って、簡易的なルーレットを楽しむ。スタートボタンを押すと、光が1~8のボタンをグルグルと何周か回ってから止まるので、止まったマスに応じてチップの支払いや没収をしていく。

(8)の「野球ゲーム」では、付属のスタジアムシートに青いランナーのコマや赤いアウトカウントのコマを置いていく。

スタジアムシートの裏面はレイアウトシート。(9)の「電子ルーレット」で数字や奇数・偶数などにチップを賭けるために使う。

【CGWM TRIVIA②】

「連続」ボタンの実用的な使い道

(2)の「作曲しよう」で入力した曲は、「連続」ボタンで再生すると繰り返し流れつづける。この機能を活用したのが発売元のタカトクトイスで、業界誌「トイジャーナル」の「クリスマスのメインはこれだ!!」という広告内に以下のようなメッセージを掲載した。

ワンポイント・アドバイス:ゲームロボット九にジングルベルを記憶させて連続演奏ボタンを押しておきますと、貴店のムードが一段と引き立ちます。

11月に発売された新製品の『ゲームロボット九』を年末商戦の店頭で目立たせてもらうための巧みなアイデアと言えるだろう。1979年末におもちゃ売り場を訪れた人の中には、『ゲームロボット九』から流れる「ジングルベル」を耳にした人もいるに違いない。

「∞」マークの付いた「連続」ボタン。このボタンで再生を始めた曲は、「ロボット」ボタンで停止させるまで何度も流れつづける。

取扱説明書には「作曲しよう」のサンプル10曲が掲載されているが、そのトップを飾るのが「ジングルベル」。広告内のメッセージと連動した掲載順だ。