クイズ・ウィズ

Quiz Wiz

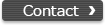

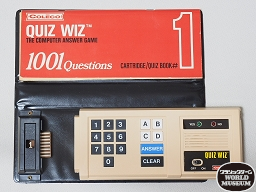

- 【発売元】

コレコ(米国)Coleco - 【発売日】

1978年 - 【カートリッジ】

30種類(1種類は本体に付属)

カートリッジを交換することでさまざまなジャンルの雑学クイズに挑めるゲーム機。問題さえ用意すれば同じシステムを流用できる点を活かしてか、初期のカートリッジ交換式携帯ゲーム機としては突出した30タイトルというラインナップの豊富さを誇る。

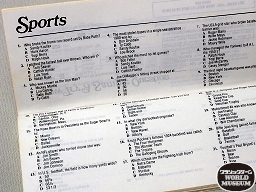

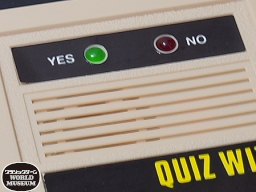

『クイズ・ウィズ』のカートリッジは硬めのブックカバーと一体化しており、ブックカバーごと本体に接続して使用する。それぞれのカートリッジには、1001問を収録したクイズブックが付属。各問題はA~Dから答えを選ぶ4択形式で、たとえば358問目の回答がCだと思ったら、カートリッジと接続した本体に「358C」と入力する。それが正解ならYESの緑ランプが、間違っていたらNOの赤ランプが点灯するという仕組みだ。

1981年には、24センチ四方のサイズで4人での対戦ができるようにした『クイズ・ウィズ チャレンジャー』が登場。また、海外メーカーへのライセンス許諾も実施し、イギリスではピーターパン・プレイシングス社が『マスターチャレンジ』、フランスやオランダなどではジャンボ社が『コンピュータ・エレクトロ』、イタリアではポリスティル社が『メモクイズ』、日本ではツクダオリジナル社が『NTVアメリカ横断ウルトラクイズ』と商品名を変えて発売している。

なお、1994年になると、タイガー・エレクトロニクス社が同名のカートリッジ交換式携帯ゲーム機『クイズ・ウィズ』の販売を開始した。タイガー・エレクトロニクス版とコレコ版『クイズ・ウィズ』はまったく別の商品で、カートリッジに互換性はない。

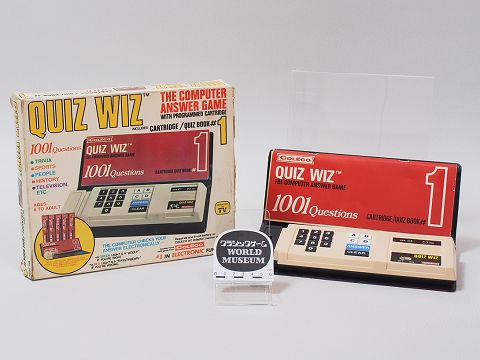

本体には#1のカートリッジと一体化したブックカバー(写真上側)およびクイズブック(写真下側)が付属。

ブックカバーの内側。上部はポケットになっていて、そこにクイズブックを差し込んでおくことができる。

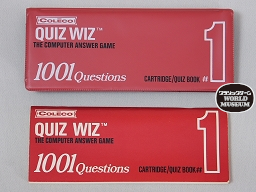

それぞれのクイズブックには1001問の4択問題がギッシリと掲載されている。

ブックカバーの内側下部に設置された、縦7センチ、横3センチ、高さ2センチのカートリッジ部分。本体との接続端子の横に小窓があり、そのカートリッジのナンバーが覗き見える構造だ。

正解すると緑色のランプが点灯してピーッと高めの音が鳴り、誤答だと赤色のランプが点灯してブーッとミス音が鳴り響く。

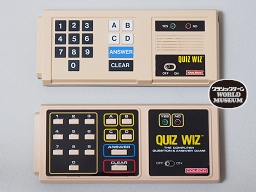

上が前期型、下が後期型(1982年頃に登場)の本体。後期型は、デザインを見直すのと同時に、数字や英文字をボタンに刻み込むのではなくパネルに印刷することで製造工程の効率化が図られている。

1994年に発売された、タイガー・エレクトロニクス版の『クイズ・ウィズ』。コレコ版はカートリッジが30種類だったのに対して、タイガー・エレクトロニクス版は60種類も用意されている。

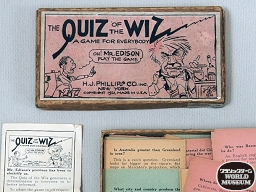

米国において、『クイズ・ウィズ』風の商品は電子ゲーム誕生の遥か前から存在していた。写真は、1921年に発売されたカード型のクイズゲーム『ザ・クイズ・オブ・ザ・ウィズ』。

【CGWM TRIVIA】

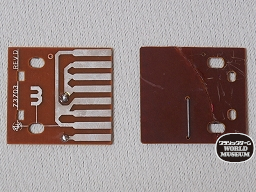

カートリッジの中身はシンプルなボード

カートリッジ交換式の形態をとっている『クイズ・ウィズ』だが、それぞれのカートリッジにはプログラムが入っているわけでもIC(集積回路)が組み込まれているわけでもない。

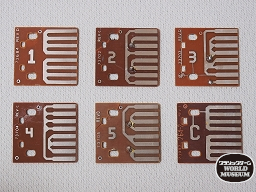

『クイズ・ウィズ』のカートリッジの中身は下の写真のようなボードで、カートリッジのナンバーごとに異なる組み合わせで端子同士が結ばれている。つまり『クイズ・ウィズ』のカートリッジは、端子の電流の経路を切り替える役割を果たしているに過ぎない。『クイズ・ウィズ』のカートリッジは言うなればスイッチのようなもので、カートリッジを交換すると、本体に登録された(もしくは特定のルールで本体が生成する)1001個の4択回答の内容が変化するようになっているのだ。

なお、カートリッジが電流の経路を切り替えるのみというアイデアは、世界初の家庭用ゲーム機『オデッセイ』でも採用されている。

#1~#5のカートリッジの中に入っている、約3センチ四方のボード。端子がどのような組み合わせで結ばれているかはカートリッジのナンバーごとに異なる。「C」と刻まれているのは、『クイズ・ウィズ チャレンジャー』に付属しているカートリッジの中身。

#3のカートリッジの表面(左)と裏面(右)。他の端子に邪魔されて結べない上から4番目の端子と一番下の端子は、裏面で針金をジャンパー線のように使ってつなぎ合わせている。