エルピット・シリーズ

Elpit Series

基本解説 | シリーズ商品 |

- 【発売元】

バンダイBandai - 【発売日】

1978年4月~1980年7月 - 【価格】

※各機種のページに記載

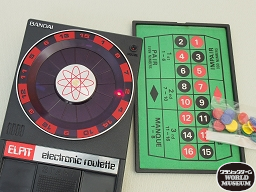

1977年にマテル社の『オートレース』などを輸入販売したバンダイは、1978年4月に自社製の電子ゲーム機『エレクトロニクス ルーレット』と『エレクトロニクス ベースボール』を同時に発売した。「エルピット」というシリーズ名が付けられたこの2機種が、日本製としては初の電子ゲーム機だと思われる。ちなみに発売前の雑誌広告では、シリーズ商品として『エレクトロニクス ダービー』も写真付きで掲載されていたが、同機種は未発売に終わった。

『エレクトロニクス ルーレット』と『エレクトロニクス ベースボール』はどちらも非常にシンプルなゲーム機で、簡潔に書いてしまうと、順番に点滅していくLEDが最終的にどの位置で止まるかを見守るという内容。スコア表示なども付いておらず、機能面においても遊びとしての面白さにおいても、バンダイが輸入販売していたマテルの製品には及ばない仕上がりと言えた。しかし、その物足りないイメージをバンダイはすぐさま別の商品で払拭してみせる。エルピット・シリーズからわずか3ヵ月後、名作『ベースボール』をはじめとするLSIポータブルゲーム・シリーズのリリースを開始し、日本国内での電子ゲーム機の人気に火を付けることに成功したのだ。

なお、LSIポータブルゲーム・シリーズが登場したあとのエルピット・シリーズは、バンダイ製品内での住み分けを図るように、低価格路線やエレメカ路線へとシフトチェンジしていく。エルピット・シリーズの各機種についての解説は「シリーズ商品」のページを参照。

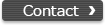

『エレクトロニクス ルーレット』では、盤上を回転するLEDの光がいずれかの数字で止まる。カジノのように遊ぶために、チップと賭け皿が付属。

『エレクトロニクス ベースボール』では、LEDの光が止まった位置によってヒットやアウトといった打撃の結果が決定。それに応じてプレイヤーは、ランナーのコマを設置したり得点カウンターを回したりする。

バンダイ製品のパッケージには商品番号が記載されているが、『エレクトロニクス ルーレット』の「16502」と『エレクトロニクス ベースボール』の「16504」の間で「16503」が飛ばされている。この番号は未発売の『エレクトロニクス ダービー』のものだったと推測される。

【CGWM TRIVIA①】

安価な電子ゲーム機「ミニエルピット・シリーズ」

同じバンダイのLSIポータブルゲーム・シリーズと競合しないように、エルピット・シリーズに用意された新たな路線のひとつが低価格化だった。1979年に「ミニエルピット・シリーズ」として登場した小型の3機種の価格は、各1,800円。その安さは展示会などで注目を集めたが、順番に点滅していくLEDが止まるのを見るだけというシステムは3機種とも変わらず、発売後にゲーム内容でインパクトを残すことはできなかった。ちなみに、発表された当初のミニエルピット・シリーズは、『恐竜退治』などを含む5機種の予定だった。

ミニエルピット・シリーズはバンダイ・アメリカによって北米でも発売されたが、北米版は「ハンドヘルド・エレクトロニクス・シリーズ」という名前に変わり、『ベースボール』以外の機種が一新されている。

低価格でありながら電池は別売りではなく、発泡スチロールのくぼみに9ボルト角形電池が収納されている。

【CGWM TRIVIA②】

最終的にはエレメカタイプに

エルピット・シリーズに用意されたもうひとつの新路線が、モーターなどを組み込んで物理的なオブジェクトを動かすエレメカ化だった。この当時、トミーが発売していた『ブリップ』(1977年)、『ブラックレーサー』(1978年)、『レッドミサイル』(1979年)といったエレメカゲーム機が人気を集めており、エルピット・シリーズのエレメカ路線はトミーの商品群を少なからず意識していたと思われる。1980年4月には一気に4機種が同時投入され、エルピット・シリーズのエレメカタイプはトータルで7機種が発売された。

エレメカゲーム機の代表作とも言える、トミーの『ブリップ』『ブラックレーサー』『レッドミサイル』。なかでも『ブラックレーサー』は、短期間で100万台以上売れたというヒット商品だ。

エルピット・シリーズのエレメカタイプの機種には、人気のアーケードゲームをモチーフにしたものもあった。