マーリン

Merlin

基本解説 | シリーズ商品 |

- 【発売元】

パーカーブラザーズ(米国)Parker Brothers - 【発売日】

1978年8月下旬 - ※米国の月刊誌「ボストンマガジン」1978年10月号に「Merlin was shipped in late August(マーリンは8月下旬に出荷された)」という記述あり

『サイモン』の約3ヵ月後に発売され、1978年の米国クリスマス商戦で売り上げを競い合った機種。メーカーの公式資料は確認できていないが、海外の複数の記事が『サイモン』は1982年末の時点で累計1,000万台超、『マーリン』は生涯累計500万台超のセールスを記録したと伝えており、どちらも黎明期の電子ゲーム機を代表するヒット商品と言える。

電話機を模したデザインが目を引く『マーリン』だが、最大の特徴は1台で6種類のゲームが遊べるという点にある。その頃はまだ本格的なカートリッジ交換式携帯ゲーム機が登場しておらず、携帯型の電子ゲーム機といえば1機種につき1種類のゲームが基本だったため、まったく異なる6つのゲームを収録していることは、それだけで大きなセールスポイントになった。遊べるゲームの中には、『サイモン』の簡易版やブラックジャックの簡易版、『コンプ・フォー』のような数字当てゲームなど、同時期に単体で発売されていた電子ゲーム機と似た遊びが複数含まれており、当時の人々にとってはお買い得と感じられる製品だったに違いない。

なお、『マーリン』の日本版は、『ドクター・スミス』という名前で1979年8月にトミーから発売された。

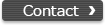

本体の長さは約24.5センチ。受話器とプッシュボタンが一体化した電話機(トリムライン電話機)を彷彿とさせるデザインだ。

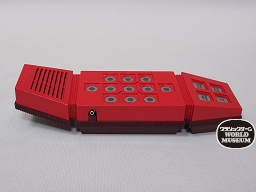

6種類のゲームは、11個のLEDを点灯または点滅させることによって表現される。LEDの覗き窓の周囲は、ボタンとして押せる構造。

11個のボタンの右下には、0~10の数字が刻まれている。この数字をもとに、遊びたいゲームの指定やブラックジャックのプレイが可能。ただし、数字は小さいうえに色も周囲と同化しており、少々視認しにくい。

下部に用意された4つのボタン。「COMP TURN」はコンピュータのターンに切り替えたいときに、「SAME GAME」は同じゲームを続けて遊びたいときに、「HIT ME」はブラックジャックでカードをもう1枚ほしいときに押す。

パッケージなどでは「MERLIN」のうしろに「THE ELECTRONIC WIZARD(電子魔術師)」という副題が付いている。このことから『マーリン』の機種名は、アーサー王伝説に登場する魔術師マーリンが由来と言われる。

左側が『マーリン』の日本版である『ドクター・スミス』。ボディカラーが大きく変更された。

【CGWM TRIVIA】

『マーリン』で遊べる6種類のゲーム

『マーリン』に収録されている6種類のゲームの内容は以下のとおり。大半は既存のゲームをモチーフにしたものだが、(5)の「マジック・スクウェア」はベースとなるゲームが確認できておらず、『マーリン』で初登場したゲームアイデアの可能性がある。

(1) チック・タック・トー(Tic-Tac-Toe)……三目並べ。別名、まるばつゲーム。プレイヤーとコンピュータが交互にマス目を点灯させていき、先に縦・横・斜めのいずれかで3つ点灯を並べたほうが勝利となる。プレイヤーの点灯はLEDが点滅し、コンピュータの点灯はLEDが発光を続けるので、それによって両者の点灯を見分けることが可能。なお、エレメカタイプの『チック・タック・トー』(1972年)が『マーリン』よりも前に発売されている(下の写真を参照)。

(2) ミュージック・マシン(Music Machine)……11個のボタンがド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ・ドとオクターブの低いソ、オクターブの高いレ、休符に対応し、それらを使ってメロディの演奏を楽しむモード。最大で48回の入力を記憶しており、再生もできる。

(3) エコー(Echo)……9個のボタンを使用して『サイモン』と同じルールの記憶ゲームに1回だけ挑戦。最初に1~9のいずれかを入力し、何個の連続点灯の出題に挑むかを指定する。出題と同じ順番でボタンを押すことができれば正解となるが、正解してもミスしてもその1問でゲームは終了。回答を入力する前に「COMP TURN」のボタンを押せば、何度でも出題が見られる。

(4) ブラックジャック13(Blackjack 13)……1~10のボタンを同じ数字のカードに見立てて、コンピュータとブラックジャックで対戦。絵札がない代わりに、数字の合計が21ではなく13に近いほうが勝利となる。なお、ブラックジャックを遊べる電子ゲーム機(ゲーム電卓)は、『BC-1010BJ』(1976年?)や『ユニソニック21』(1977年)などが『マーリン』よりも前に発売されている。

(5) マジック・スクウェア(Magic Square)……ゲーム開始時に1~9のうち何個かのマスが点灯している(点灯マスは毎回異なる)。いずれかのボタンを押すと、押したボタンのマスとその周囲の特定マスにおいて点灯と消灯が切り替わるので、何度かボタンを押して中央のマスだけが消灯の状態にできればクリア。なお、同様のルールのゲームとしては、『マイクロビジョン』用カートリッジ『マインドバスター』(1979年)や、電子ゲーム機『ライツアウト』(1995年)などが存在するが、いずれも『マーリン』よりもあとの発売。

(6) マインドベンダー(Mindbender)……最初に1~9のいずれかを入力し、そのケタ数の数字当てに挑む。数字を推測してボタンを入力していくと、正しい数字が何個あるかと、ケタの位置も正しい数字が何個あるかが表示される。それをもとに推理と入力を繰り返し、なるべく少ない入力回数で正解を目指す。なお、同様のルールの電子ゲーム機としては、『コンプ・フォー』や『エレクトロニック・マスターマインド』(どちらも1977年)などが『マーリン』よりも前に発売されている。

エレメカタイプの『チック・タック・トー』。半透明の窓をスライドさせると光の色が切り替わり、同じ色の光を3つ並べれば勝利となる。1972年にワコー社が米国やカナダでリリースし、日本ではアサヒ玩具が日本語の取扱説明書を付けて販売した。